视觉艺术的天敌

尤哈尼·帕拉斯马在1996年出版的《肌肤之目》中提到了对视觉霸权的反抗,然而就如同所有那些专注于对人们日常感知的退化进行批判的学者们所担心的一样,20多年过去了,网络时代下的视觉霸权发展到了一个空前的高度,依靠视觉愉悦建立起来的社交平台将这一霸权注入到日常生活的每一个角落。

与这一发展相呼应的是大众对艺术作品犹如劫掠般的疯狂祛魅,以及艺术家为了在交易市场中的存活而向视觉愉悦做出的靠拢(从什么时候起,追求视觉愉悦在视觉艺术中具有了不可动摇的合法性?)。

社交平台在对艺术家的推广上具有无可比拟的优势,它快速而经济。但注意这样一种推广并不是对艺术的推广,甚至在很多情况下,它是对艺术的毁灭。当一件艺术作品被扁平化为一张图片投入高速运转的社交网络中时,艺术作品的肉身死掉了,评价它的标准变成了它在视觉层面给观众带来的愉悦感。在这一点上,即便是那些最伟大的艺术作品也没能逃脱掉当前时代人们在视觉上对它们所进行的先入为主的审视。视觉艺术在这一环境中所遭遇的天敌正是视觉本身。

保罗·克劳瑟在《视觉艺术的现象学》中提出“现象学深度”的概念。在雕塑与抽象艺术的层面上,这一概念鼓励我们重回艺术作品的物质材料基础,体验处于特定环境中的寻常物品,或经由艺术家之手改变后的寻常物品所激起的观众对于潜在的过往经验的回忆。在这样一种语境空间中,艺术作品向着某种处于它身后的现象学深度敞开。当然,这仍然要求一种对艺术作品的凝视,只不过这种凝视因为实际上是对意识层面与回忆系统的调动而对视觉的霸权进行了消解。这样一种视觉甚至是对梅洛·庞蒂那只抚摸洞穴岩画的眼睛的进一步发展。

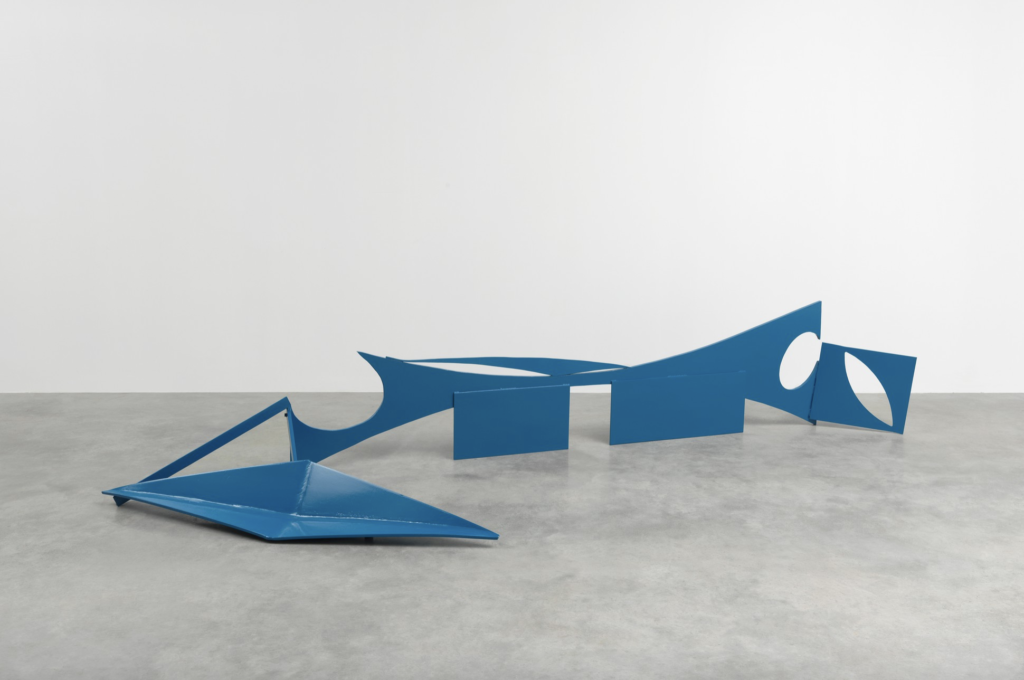

对于视觉的权利的消解还可以从另一个层面来进行,那就是改变观看的姿势。面对安东尼·卡洛完成于60至70年代的那些桌面雕塑与地面雕塑,我们不得不俯下身来甚至蹲在地上以便看清楚这些雕塑的面貌,我们曾惯有的抱着手臂游荡在美术馆中对艺术作品进行审视的习惯被改变了,视觉因为处在一个不那么舒适的观看姿势中而变得不再那么专横。尤其是,当我们俯下身来对一件物品进行观看时,我们也同时调动了身体中的许多其他感官。

06/2021

北京

Drift, Anthony Caro, 1970